はじめてのAI講座 「第4回 PoC(お試し導入)ってなに?成功する企業の共通点とは」

こんにちは。「はじめてのAI講座」第四回をお届けします。

前回は「第3回AIってどうやって作るの?開発の流れを知ろう」というテーマで、

実際にAIはどうやって開発されているのか、開発のステップを紹介しました。

今回は、AI導入を検討する上で重要なステップ「PoC(お試し導入)」について解説します

目次

1. PoCってなに?

AIを導入する際、「PoC(ピー・オー・シー)」という言葉をよく耳にしませんか?

これは「Proof of Concept」の略で、日本語では「概念実証」と呼ばれます。

PoCとは、「このAIが業務で本当に役立つのか?」を小規模に試すことを指します。

つまり、AI導入前にその効果を試してみる「お試し期間」のような段階です。

たとえば、ある企業がAIで書類の仕分けを自動化したいと考えたとします。

いきなり全社導入するのではなく、まずは一部の部署で試験的にAIを使ってみて、その精度や効果を確認します。これがPoCです。

1.1. なぜPoCが必要なの?

AIは便利なツールですが、魔法のようにすべてを解決してくれるわけではありません。

導入しても効果が出ないケースもあるため、まずは小さく始めて、リスクを減らしながら本格導入の可能性を探るのがPoCの目的です。

1.2. PoCを行うメリット

- 自社の課題にAIがフィットするか確認できる

- 実運用前にリスクや問題点を把握できる

- 社内の関係者がAI導入に納得しやすくなる

2. PoCの進め方(詳しく解説)

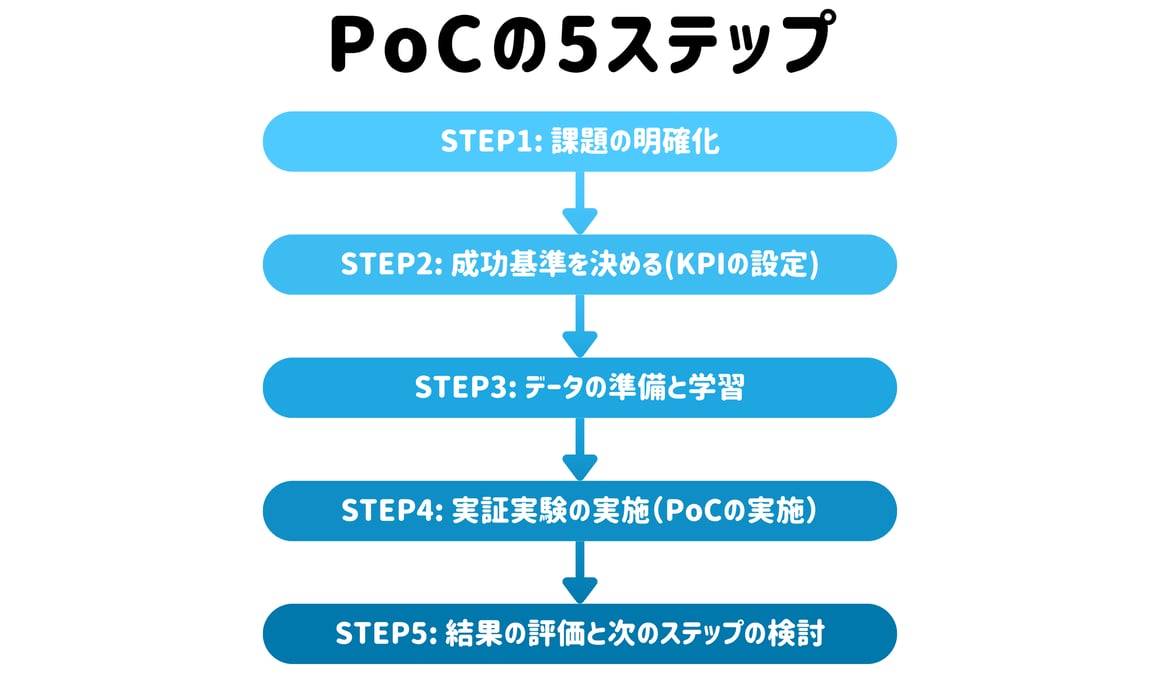

PoCは、次の5つのステップに分けて計画的に進めるのが成功のカギです。

- STEP 1:課題の明確化

まずは、「AIで何を解決したいのか?」を明確にしましょう。

漠然としたままだと、PoCの目的も効果もぼやけてしまいます。

たとえば、こんな課題がよくあります:

・作業に時間がかかり、人手が足りない

・点検や検査にムラがあり、精度が安定しない

・データはあるのに、有効活用できていない

→ 現場の困りごとを“具体的な言葉”で言語化するのがコツです。

- STEP 2:成功基準を決める(KPIの設定)

PoCが成功したかどうかを判断するには、「数字で測れる目標」が必要です。

これを KPI(重要業績評価指標) といいます。

たとえば:

・ミスを30%減らす

・作業時間を20%短縮する

・目視検査と同等以上の精度を出す

→ あいまいな目標ではなく、現実的で“定量的”な数値目標を立てましょう。

- STEP 3:データの準備と学習

AIの精度はデータの質と量に大きく左右されます。

画像・音声・ログ・テキストなど、AIに学習させるための素材が必要です。

でも実際には

・思ったよりデータが少ない

・ラベル(正解情報)がついていない

といった“あるあるトラブル”もよく起きます。

→データ準備には時間がかかることも多いので、早めに着手しておくと安心です。

- STEP 4:実証実験の実施(PoCの実施)

ここでいよいよAIを動かしてみます。

実際の業務に近い形で「お試し導入」して、どのくらい効果があるかを検証します。

この時点では、試作品レベルでもOK!

大切なのは:

・現場の課題にアプローチできているか?

・KPIに近づいているか?

そして何より、現場の声をよく聞くこと。

使う人が納得していないと、後で本番導入しても定着しません。

- STEP 5:結果の評価と次のステップの検討

PoCが終わったら、KPIと実際の結果を照らし合わせて、効果を確認しましょう。

結果によって、次のステップが変わります:

・〇目標達成 → 本番導入へGO!

・△効果が低かった → 改善点を整理しよう

・×根本的に合ってなかった → 新しいアプローチを検討

→PoCは「ゴール」ではなく、「次への判断材料」。

何が良かったか・どこが足りなかったかを、きちんと振り返ることが大切です

3. よくある失敗例(詳しく解説)

PoCがうまくいかない原因の多くは、準備不足やコミュニケーションの欠如にあります。以下に代表的な失敗例を紹介します。

- 目的や課題があいまい

「なんとなくAIを使ってみたい」と始めた場合、PoCの評価基準が曖昧になり、「効果があったのかどうか分からない」という結果に陥りがちです。 - データの準備が不十分

AIには正確なデータが必要ですが、現場のデータが紙ベースだったり、形式がバラバラだったりすると、そもそもAIが学習できません。 - 成功基準を設定していない

KPI(成果指標)を明確にしていないと、PoC終了後に「で、成功だったのか?」と結論が出せません。 - 社内の連携が取れていない

現場担当者やIT部門、経営層など、関係者の理解がバラバラだとPoCが孤立し、成果が社内に広がりません。 - 社外パートナーの選定ミス

技術だけでなく、業務理解が深いパートナーを選ばないと、「できること」と「やりたいこと」がすれ違う結果になります。

4. 成功する企業の共通点とは?

PoCをうまく活用し、AI導入で成果を出している企業には、いくつかの“共通点”があります。

小さな工夫の積み重ねが、大きな成功につながっているんです。

- 小さく始めて、大きく育てる

まずは「一部の部署」「特定の業務」に限定してPoCを実施。

大規模に始めず、小さな成功体験を重ねていく企業が多く見られます。

小さな成果でも「成功の実感」があると、社内の理解と協力が得やすくなります。 - 目的と評価基準がハッキリしている

「なぜやるのか?」「どんな効果を期待するのか?」が最初から明確です。

たとえば:

・ 作業時間を30%減らしたい

・ ミスを半分に減らしたい

・ 月10時間の業務を自動化したい

といった “数字で見える目標” を設定しています。 - 部門をまたいだチームで動いている

AIの導入はITだけの話ではありません。

成功する企業は、現場・管理職・経営層が連携しながら進めています。

特に現場の声を早い段階で取り入れると、実用性の高いPoCになります。 - “使う人”を主役にしている

実際にAIを使う現場の人が、設計や改善の段階から関わっています。

・ 「こういうときに困る」

・ 「この工程はムダに感じる」

といったリアルな意見が、AIの精度や使いやすさにつながります。 - 外部のプロに相談している

自社だけで悩まず、外部パートナーの知見を活用しているのも大きな特徴。

PoCの進め方に悩んだら、相談できる相手がいるだけで安心です。

たとえば、弊社サイエンスパークではこんなサービスを展開しています。

・ AI・DXコンサルティングサービス

・ メカトロニクスDXコンサルティング

これらのサービスでは、PoCの設計から実行まで、業務に合わせたアドバイスが受けられます。

5. まとめ

PoCは、AI導入の「お試し段階」でありながら、成功への大事な一歩です。

「なんとなくAIを試す」ではなく、「何を解決したいのか」を明確にし、目的と計画を持って進めることが成功のカギです。

わたしたちサイエンスパークでは、PoCを通じて着実に成果を上げるためのサポートも行っています。

まずはお気軽に「AIなんでも相談室」から、課題を聞かせてください。